- 时间:2025-10-20

- 来源:每日甘肃网-甘肃日报

马小龙

山河为卷,岁月作答。

当“十四五”的指针在秦巴山区的林海间、白龙江的碧波里悄然转动,陇南这片曾因“蜀道难”闻名的土地,以破茧成蝶的姿态书写出全新篇章。陇南地区生产总值在2021年突破500亿元,2023年突破600亿元,提前完成“十四五”规划目标,今年有望突破700亿元,年均增长6.6%,高于“十三五”时期。

“五年来,陇南市聚焦‘三城五地’目标定位,自我加压、苦干实干,着力建设‘产业兴旺、创新开放、协调发展、绿色生态、和谐幸福’高质量发展新陇南,推动全市经济社会各项事业取得了可喜成绩。”在10月17日省政府新闻办召开的“决胜收官‘十四五’ 争先进位话发展”主题系列新闻发布会——陇南专场上,陇南市委书记张柯兵介绍道。

陇南科学研判基本市情,深入分析阶段性特征,确立了建设甘肃绿色发展典范城市、甘陕川接合部魅力城市、“一带一路”西部陆海新通道节点城市,打造绿色发展高地、文旅康养胜地、交通物流要地、投资创业洼地、美好生活福地的“三城五地”目标定位,用实干与创新,在产业升级的浪潮中勇立潮头,在协调发展的脉络中稳中有进,在开放融通的棋局中落子有声,在生态保护的画卷中添绿增彩,在民生改善的实践中温暖人心,让“陇上江南”的每一寸土地都迸发着蓬勃生机,绘就了一幅“产业兴、生态美、百姓富”的新时代画卷。

产业提质 特色赋能——以“产业厚度”支撑“发展高度”

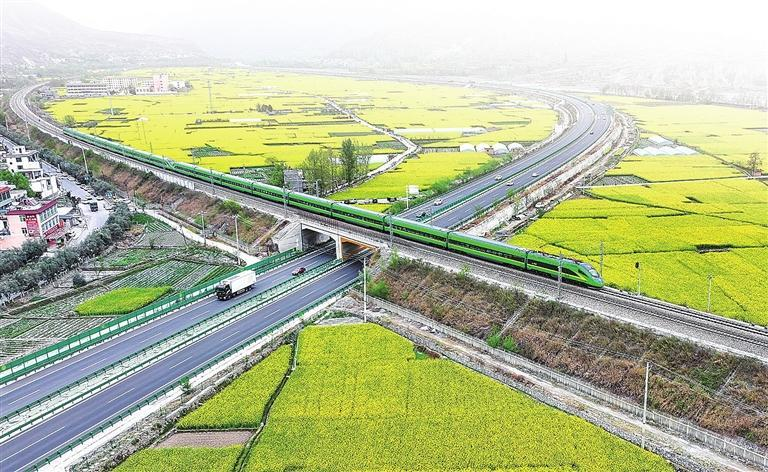

五年来,陇南交通发展取得显著成就,立体交通网络让“蜀道难”一去不返。

产业是城市发展的脊梁,特色是区域竞争的灵魂。

“十四五”以来,陇南把工作重心从脱贫攻坚聚焦到高质量发展上,提出大抓项目、大抓产业、大抓招商、大抓生态,推动特色山地农业提质增效、地域优势工业提级转型、文旅康养产业提档升级、新兴数字产业提速崛起,形成了“四抓四提”重点举措。坚持打特色牌、走创新路,培育形成14条优势产业链。其中有色冶金、中药材、现代物流、花椒4条产业链产值已突破百亿元,构建了具有陇南特色的现代化产业体系。

陇南坚持以养殖业牵引农业结构优化、以精深加工牵引特色产业增值。通过标准化种养、精细化加工、园区化布局、链条化拓展、集群化建设、品牌化打造、市场化运营,全力做好“土特产”文章。全市农业特色产业综合产值从“十三五”末的180亿元增长至350亿元。

五年来,陇南实施市列重点工业项目147个,2024年工业固定资产投资是“十三五”末的4.1倍,固定资产投资连续18个季度保持两位数增长。规上工业企业由75家增至151家。逐步形成以有色冶金、非金属、医药化工、农产品加工等为主的工业体系,白酒品牌影响力持续扩大。特别是新能源产业实现零的突破。武都区、宕昌县建成百万千瓦级新能源基地,礼县光伏组件制造项目顺利落地。全市累计培育规上工业企业79家、省级创新型企业77户、省级专精特新企业30户,工业经济的“钢筋铁骨”愈发强健。

山水为媒,文化为魂。陇南着力构建“大景区+全域乡村游”发展格局,武都万象景区、礼县祁山三国文化产业园、康县青龙山旅游度假区等先后开园运营,文县《白马盛典》实景演出广受好评。2024年,全市接待游客突破4500万人次,旅游收入较“十三五”末增长213%。

在陇南电商产业园,主播们热情推介“武都花椒”“陇南油橄榄”,订单不断;全市大数据云计算中心,数据流转,支撑着智慧城市的运转。陇南持续擦亮“陇南电商”金字招牌,探索形成电商“七路助农”新模式,大力培育发展跨境电商、直播电商等新业态,从无到有培育跨境电商企业77家,在俄罗斯、吉尔吉斯斯坦布局4个海外仓,全市电商累计销售额达546亿元。

协调发展 振兴乡村——以“协调力度”提升“共富程度”

棋弈之势,重在布局;发展之要,贵在协调。

五年来,陇南抢抓一系列重大战略机遇,统筹兼顾、协调并进,不断推动形成产业互补、城乡互融、区域合作的协调发展关系,充分发挥其叠加效应、协同效应和融合效应,为高质量发展拓展新空间、注入新动能。

成县、徽县聚焦工业提质、白酒酿造、有色冶金产值节节攀升;西和县、礼县深耕中药材深加工,产业链附加值显著提升;两当县积极开展“全域有机”试点,“生态资本”正转化为“富民资本”;武都区、宕昌县、康县、文县依托生态资源,全域旅游收入屡创新高……县域经济的差异化发展,让陇南经济百花齐放,破“一枝独秀”之局,成“春色满园”之景。

打赢脱贫攻坚战后,陇南牢牢守住不发生规模性返贫致贫的底线,让乡村振兴画卷更加绚烂,在协调发展中迈向共同富裕。

通过全面推广运用“一键报贫”机制,陇南完善动态监测帮扶闭环,累计识别监测对象3.1万户12万人,强化“一户一策”精准帮扶,72.1%的监测人口稳定消除风险。重大疾病救治和家庭医生签约实现重点人群全覆盖,义务教育巩固率、农村自来水普及率均高于全省平均水平。

乡村振兴,产业帮扶是关键。陇南以农特产品精深加工、规模化养殖为牵引,累计投入衔接资金、东西部协作资金近100亿元,加力推进花椒、油橄榄、中药材等7条重点产业链建设,优先支持联农带农富农产业和到户产业项目。

同时,坚持把重点帮扶县作为重中之重,累计实施补短板项目3400多个、总投资近200亿元,20户以上的自然村组硬化路实现全覆盖,建制村通邮率、4G宽带入户通达率达到100%。

过渡期以来,全市农村居民人均可支配收入增长39.6%,重点帮扶县生产总值、一产增加值分别增长48.7%、39.5%,群众的增收渠道在产业与就业的融合互促中不断拓宽,发展动能在精准滴灌与集中支持下显著提升。

开放融通 内外联动——以“开放广度”拓展“发展维度”

五年来,全市工业固定资产投资连续四年保持两位数增长,规上工业增加值实现翻番。

“人难于行,物难于运”,曾是陇南发展的最大瓶颈。

为破解发展困局,“十四五”以来,陇南坚持“交通先行、招商为要、环境为基”,以大交通构建大格局,以大招商汇聚大动能,以大开放促进大发展,从“边陲末梢”跃升为“区域枢纽”。

路通,则百业兴。如今的陇南,立体交通网络让“朝发夕至”成为现实。五年来,陇南持续完善交通基础设施,不断加强公路基础设施建设,实现“县县通高速”目标;兰渝铁路成为连接西北与西南的重要纽带,陇南作为“一带一路”西部陆海新通道重要节点城市的地位日益凸显。

招商引资是经济增长的“源头活水”。交通的突破,为陇南招商引资打开了大门。

陇南深入实施“引大引强引头部”行动,围绕14条优势产业链,逐链制定建设方案,绘制全产业链图谱,通过多种方式,吸引项目落地。累计签约亿元以上招商引资项目438个、实现省外到位资金981.9亿元,分别是“十三五”时期的1.5倍、3.5倍。紫金矿业、上海电力等一批500强企业在陇南投资兴业,为陇南发展注入强劲动能。

营商环境是“软实力”,更是“硬支撑”。陇南坚持“筑巢引凤”与“固巢养凤”并重,以最优环境吸引企业、留住企业。

全国城市信用状况监测排名跃升至第三十七名;企业开办实现“进一门、到一窗、一次办”实行清单化管理、跟踪式调度,为企业提供全生命周期服务……陇南不断优化营商环境,深入推进政务服务改革,让“无事不扰、有求必应”成为陇南营商环境的鲜明标签。

生态优先 绿色发展——以“生态绿度”涵养“发展深度”

五年来,陇南积极推动文旅与多种业态深度融合,构建起“大景区+全域乡村游”发展格局。

陇南是我省唯一全域属长江流域的市州,“绿色”是陇南最鲜明的底色,也是最核心的竞争力。

秋季的陇南,白龙江绿水逶迤,青泥岭银杏初黄,文县天池碧蓝如洗,云屏三峡层林渐染。这幅生态画卷的背后,是陇南对生态保护的执着坚守。

“十四五”以来,陇南深入践行“绿水青山就是金山银山”理念,确立建设甘肃绿色发展典范城市的目标定位,深入打造绿色发展高地,“两山”基地创建数量、类型均居全省第一,先后荣获“绿色生态高质量发展十佳城市”等多项国家级荣誉。

陇南累计完成生态修复近200万亩,累计造林377万亩,义务植树5000多万株,建成绿色长廊近3200公里,森林覆盖率达到45.27%、较“十三五”末提升2.49个百分点。境内野生大熊猫、金丝猴、扭角羚等珍稀物种繁衍栖息,文县李子坝村生物多样性保护案例全国推广,陇南“生物群落、生态氧吧”的特征更加鲜活。

陇南在全省率先建立“生态检察官”制度,与川陕两省跨区域联防联控,空气质量优良天数比率常年在98%以上;水环境质量全域达标,两当县、康县创建国家级节水型社会建设达标县;土壤环境风险有效管控,天蓝、水清、土净成为陇南的常态。

绿水青山如何变成金山银山?陇南给出了自己的答案。

陇南坚持生态产业化、产业生态化,推动传统产业绿色化改造,培育风电、光伏、生物医药等新兴产业,依托生态优势,发展山地特色农业,油橄榄、花椒、中药材等特色产业形成规模效应;打造文旅康养新业态,宕昌县“红绿互促+文旅融合”、康县“美丽乡村+康养旅游”等模式带动群众增收;2024年全市生态产业增加值占GDP比重达29%,“绿水青山”综合效益持续释放。

民生为本 共建共享——以“民生温度”标注“幸福刻度”

电商助力,让陇南油橄榄走向全国。

发展的最终目的,是让人民群众过上好日子。

“十四五”以来,陇南始终坚持以人民为中心的发展思想,提出让群众在家门口就好业、上好学、看好病的“三个家门口”要求,既解决“有没有”的基础性问题,更追求“好不好”的高标准,民生投入占财政支出比重始终保持在80%以上,群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

陇南创新推行民事直说“1234”工作法,让“大家的事情大家议、大家管、大家办”,各级干部俯下身、沉下心,贴近群众心窝窝,聆听群众忧心事,积极疏通基层民生问题难点堵点。

自2022年7月推广以来,累计收集群众意见建议27.3万余条,办理事项26.3万余件。通过这根“针”,串起了基层工作的“千条线”,让群众的获得感在家门口升级、幸福感在指尖流淌。这一做法入选“第五批全国乡村治理典型案例”“中国改革2024年度地方全面深化改革典型案例”。

“十四五”以来,新增城镇就业7.33万人,发放创业担保贷款12.43亿元,发展乡村就业工厂(帮扶车间)469家,年均输转富余劳动力66万人以上,累计实现劳务收入900多亿元。2021年至2024年,城乡居民人均可支配收入年均增速5.2%、7.9%,均高于全省平均增速……

“十四五”以来,累计投入资金260多亿元,实施教育项目2700多个,新增学位3.9万多个,陇南师专成功升本。在全省率先建成市级教育城域网、智慧教育云平台,陇南一中被教育部确定为中小学人工智能教育基地……

“十四五”以来,累计投入资金39.8亿元,建成市公共卫生应急中心等项目31个、县域急危重症救治中心44个。全市23家二级以上公立医院全部实现检查检验结果互认共享和出院当日病房结算。群众市内住院次均费用、自负费用比2021年分别下降8.4%、12.2%……

建成全省首个社会救助智慧管理系统“陇南救助通”。2021年1月至今年9月底,制度保障各类困难群众23万余人,累计实施临时救助66.8万人次,发放救助资金79亿元,建成乡镇综合养老服务中心61个、村级互助幸福院113个。推动党员干部开展联系交流、走访探视近88万次,解决困难6.6万多个、帮办实事8万余件……

从就业增收到教育医疗,从基层治理到社会保障,每一项工作都紧扣群众需求,每一个举措都关乎群众冷暖,让发展成果更多更公平惠及人民。

五年栉风沐雨,五年砥砺前行。“十四五”以来,陇南多维度协同发力,特色产业不断壮大,让陇南的发展根基更加牢固;协调发展扎实推进,让陇南的共富根基更加坚实;开放水平显著提升,让陇南的发展空间更加广阔;生态环境持续优化,让陇南的发展底色更加鲜明;人民生活蒸蒸日上,让陇南的发展温度更加温暖。

秦巴苍苍,江水泱泱;陇南大地,生机盎然。未来的陇南,必将以更加昂扬的姿态、更加务实的作风,在新时代的浪潮中,奋力谱写中国式现代化陇南新篇章。